急性肝障害(きゅうせいかんしょうがい)

2015年3月23日 / ☆小鳥の病気

急性肝障害はなんらかの理由で急激に肝臓が障害を受けたものです。

小型飼育鳥では一般的にみられる病状です。

原因

急性肝障害の原因は、細菌やウイルスの感染、毒素の摂取、外傷や慢性肝臓病の増悪などさまざまですが、実際に原因を特定することは困難なことが多いです。

症状

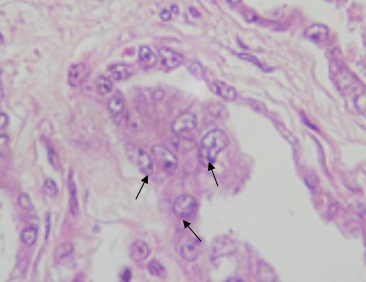

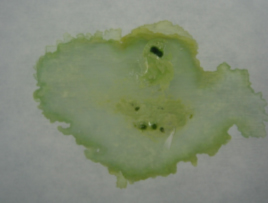

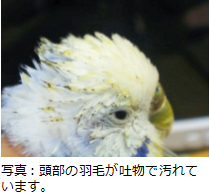

突然の吐き気や嘔吐がみられることが多いです。膨羽して鳴かなくなり、餌を食べず、目を閉じて動かなくなる症状がみられます。黒色便や緑色便、黄色尿がみられることがあります。

写真:尿が黄色くなり、出血がみられます。

診断

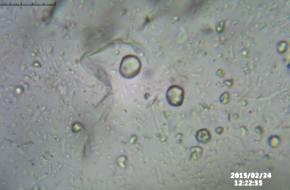

血液検査で診断が可能です。上記の症状に加えて血中ASTとAST/CK比の数値が高くなっていれば急性肝障害と診断されます。肝機能低下を伴うときは血中総胆汁酸の数値が上昇することがあります。原因によっては、白血球数の増加や尿酸値が高くなる場合があります。X線写真では肝臓が大きくなっていることが多いです。

治療

急性肝障害の鳥は、通常食べなくなっていることが多いため、入院治療となります。30℃または膨羽がなくなる温度で保温し安静にします。注射による輸液を中心として、肝臓保護薬、強肝剤、制吐剤、ビタミンKなどを使用し、原因に対する治療として感染症が疑われる時は抗菌剤、鉛中毒が否定できない時は解毒剤を注射します。嘔吐がおさまりしだい強制給餌を開始して体力の低下を防ぎます。

予防

鳥をかごから出しているときは、異物(鉛中毒のページ参照)を摂取しないよう気をつけます。また、えさに含まれる添加物、カビ、残留農薬なども考慮し、質の高いえさを適切な環境(密閉容器で冷蔵するなど)に保存しましょう。

慢性肝臓病からの増悪も多いので、普段から肥満に気を付け、排泄物の状態を観察し、肝臓病徴候がみられたら健診を受けるよう心がけましょう。

©みやぎ小鳥のクリニック

*本解説は、下記の参考文献および当院での実績を基に構成・編集したもので す。出典表記のない図、写真はすべて当院オリジナルです。

【参考文献】

・小嶋篤史著「コンパニオンバードの病気百科」(誠文堂新光社)

・海老沢和荘著「実践的な鳥の臨床」NJK2002-2007(ピージェイシー)

・Harrison-Lightfoot著「Clinical Avian Medicine VolumeⅠ-Ⅱ」