腹壁ヘルニア(ふくへきへるにあ)

2015年3月20日 / ☆小鳥の病気

お腹の筋肉に裂け目ができて、そこからお腹の中の臓器(腸、卵管、脂肪など)が皮膚の下にとびだした状態です。メスの鳥の発情に関連した慢性生殖疾患の続発症として多発します。セキセイインコでは特に多く発生します。

原因

腹壁ヘルニアの主な原因は、メスの慢性発情と考えられています。メスの発情の時は、お腹が緩んで膨らみ、筋肉が薄くなりますが、持続的な発情のために、薄くなった筋肉が裂けて臓器がとびだして、ヘルニアが発生すると考えられています。

症状

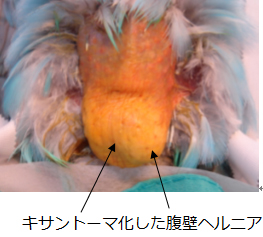

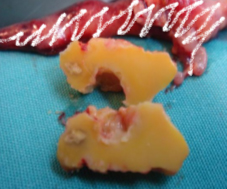

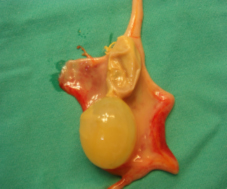

とびだしているのが腸、卵管の一部や脂肪の場合には通常お腹の膨らみ以外無症状ですが、皮膚がキサントーマ化*していることが多いです。腸が広範囲に飛び出した場合にはお通じが悪くなって、腸内で異常発酵や炎症をおこすと体調が悪化します。卵管がとびだした場合には、卵塞症をおこすことが心配されます。また、大きくなったお腹が止まり木にぶつかって傷ができたり、その傷を気にしてつついたり足でひっかいて悪化することがあるので注意が必要です。

*キサントーマ→皮膚にコレステロールが蓄積して炎症を起こした状態。

黄色腫ともいいます。

診断

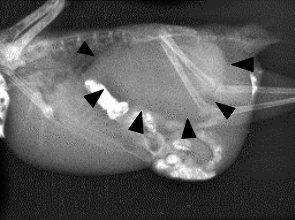

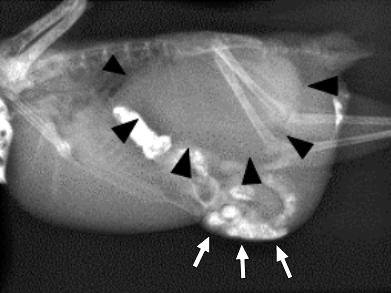

通常は、その特徴的な外観や触感で簡単に診断がつきますが、一部、脂肪腫や他の腹部が膨らむ病気との区別が難しい場合があり、消化管造影検査や超音波検査で診断することがあります。

消化管造影検査をすると、腸の大部分がお腹の外に

とびだしているのがわかる。

治療

小さなヘルニアは、継続的な発情抑制管理で治癒することがありますが、通常完治のためには整復手術が不可欠です。

何らかの理由で手術を回避する場合には発情抑制剤を長期的に使用するとと

もとに家庭での日常的な発情予防管理がたいへん重要です。また付随する症状に応じて、抗菌薬、消化管運動刺激薬、消炎剤、抗エストロゲン薬などを用いた対症療法をしっかり行うことで中長期的な維持が可能となります。

©みやぎ小鳥のクリニック

*本解説は、下記の参考文献および当院での実績を基に構成・編集したもので す。出典表記のない図、写真はすべて当院オリジナルです。

【参考文献】

・小嶋篤史著「コンパニオンバードの病気百科」(誠文堂新光社)

・海老沢和荘著「実践的な鳥の臨床」NJK2002-2007(ピージェイシー)

・Harrison-Lightfoot著「Clinical Avian Medicine VolumeⅠ-Ⅱ」