消化管造影検査(しょうかかんぞうえいけんさ)

2015年9月10日 / ☆検査

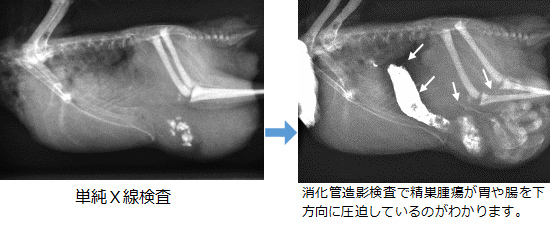

一般的なX線検査(単純撮影)で診断が困難な場合、消化管造影検査を実施することがあります。

どんな検査なの?

液体の造影剤を飲ませて30分から2時間後にX線撮影し、消化管を明瞭化することで、他の臓器の状態を確認する検査です。

危険はないの?

少量の造影剤を飲ませてX線検査をするだけですので、身体への大きな負担はありません。造影剤はヒトでも使用されている安全なもので、短時間で糞と一緒に排泄されます。

なにがわかるの?

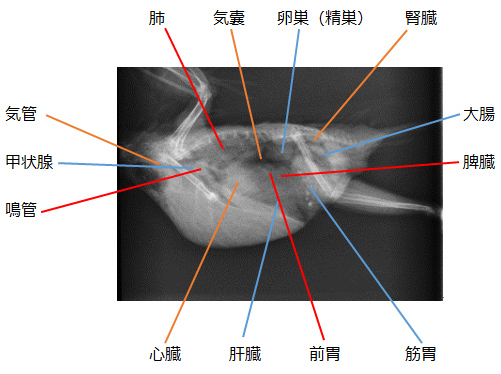

体の中に、「はれもの」や「できもの」ができている時に、その大きさや形が見えるようになり、診断の役に立ちます。主に腫瘍の時に効果を発揮します。肝臓の腫大、精巣腫瘍、卵巣腫瘍、卵管嚢胞、脾臓の腫大、腎臓腫瘍などが診断可能です。

©みやぎ小鳥のクリニック

*本解説は、下記の参考文献および当院での実績を基に構成・編集したもので す。出典表記のない図、写真はすべて当院オリジナルです。

【参考文献】

・小嶋篤史著「コンパニオンバードの病気百科」(誠文堂新光社)

・海老沢和荘著「実践的な鳥の臨床」NJK2002-2007(ピージェイシー)

・Harrison-Lightfoot著「Clinical Avian Medicine VolumeⅠ-Ⅱ」