疥癬症(かいせんしょう:scabies)

2015年3月23日 / ☆小鳥の病気

の寄生による皮膚感染症です。

原因

鳥同士の接触で、鳥から鳥へ感染が広がります。

症状

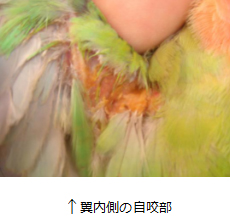

感染当初は、よく見ると鼻(ろう膜)の周囲が白く変色したり、脚を気にしてつつくなどの行動がみられますが、見過ごされることが多いです。病状が進むと、ろう膜~くちばし、脚に特有の軽石状のかさぶたが作られます(下写真)。

治療

鳥専用の殺ダニ剤が安全で有効です。犬猫その他の動物用の殺ダニ剤は副作用の危険があるので、慎重に使用します。また角質軟化剤を患部に塗ると治癒を早めます。通常2回程度の処置で1~2か月で完治しますが、重症例ではさらに長期を要することがあります。

©みやぎ小鳥のクリニック

*本解説は、下記の参考文献および当院での実績を基に構成・編集したもので す。出典表記のない図、写真はすべて当院オリジナルです。

【参考文献】

・小嶋篤史著「コンパニオンバードの病気百科」(誠文堂新光社)

・海老沢和荘著「実践的な鳥の臨床」NJK2002-2007(ピージェイシー)

・Harrison-Lightfoot著「Clinical Avian Medicine VolumeⅠ-Ⅱ」