動脈硬化症(どうみゃくこうかしょう:arteriosclerosis)

2015年3月24日 / ☆小鳥の病気

動脈硬化とは動脈の壁が厚く硬くなった状態のことです。

原因

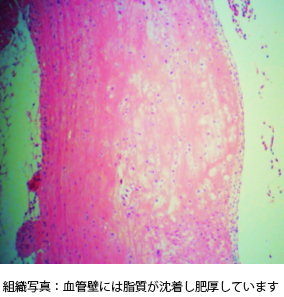

血管の壁の内膜にコレステロールが付着し、やがて脂肪が沈着し、血管内腔が狭くなり、血栓や潰瘍をつくります。その結果、狭心症、心筋梗塞、大動脈瘤、脳梗塞、腎梗塞などが発症します。

鳥の動脈硬化発生の危険因子として、加齢、メス、運動不足、高脂肪食、繁殖疾患、肝疾患、ボウシインコ、ヨウム、オカメインコの報告があります。

症状

動脈硬化症の最も多い症状は突然死です。その他、呼吸困難、不活発、不全麻痺や虚脱のような神経症状を示します。しかし、多くの動脈硬化症の鳥は無症状なため、生前の診断は困難です。

診断

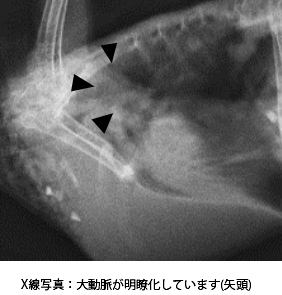

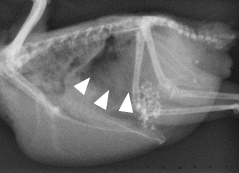

動脈硬化症を生前に診断することは困難です。多くは、血中脂質の増加やX線検査、症状から総合的に暫定的診断をします。現在最も診断能力が高い検査はCTスキャンですが、実際は死後の剖検で発見されることがほとんどです。

治療

脂質異常症が関連している場合が多いので、血中の脂質を下げる薬剤の内服が第一です。高脂肪食を常食している場合には食事内容の改善や肥満対策がたいへん重要です。脂肪肝による肝障害を併発している場合も多く、複合的な治療となることが多いです。すでに心臓負荷や呼吸困難を呈している症例では、入院下での酸素療法が行われますが、予後不良となるケースが多いです。

©みやぎ小鳥のクリニック

*本解説は、下記の参考文献および当院での実績を基に構成・編集したもので す。出典表記のない図、写真はすべて当院オリジナルです。

【参考文献】

・小嶋篤史著「コンパニオンバードの病気百科」(誠文堂新光社)

・海老沢和荘著「実践的な鳥の臨床」NJK2002-2007(ピージェイシー)

・Harrison-Lightfoot著「Clinical Avian Medicine VolumeⅠ-Ⅱ」